Le Dichiarazioni universali dei diritti umani sono state sancite per

la prima volta con la Rivoluzione americana, poi con quella francese;

l’ultima è la rielaborazione delle Nazioni Unite del 1948 e, per

l’Unione europea, il riferimento è la CEDU (Convenzione Europea dei

Diritti dell’Uomo). Questi sono alla base del costituzionalismo e degli

ordinamenti giuridici occidentali. Alla luce della contemporaneità

questi diritti sono ancora il collante per la tenuta morale e sociale

dei cittadini oppure la Carta dei diritti rimane solo un vacuo

riferimento carico di significato retorico senza più basi reali e

sostanziali?

Qual è il fondamento di queste carte dei diritti?

La base è il contrattualismo. La base su cui si sono fondati i

diritti dell’uomo non è stata la natura oggettiva dell’essere umano,

bensì il consenso dei consociati: solo attraverso l’accordo comune si

creano i diritti fondamentali. Da un momento storico preciso, che è la

Rivoluzione francese, si è posta l’utopia ideologica come ordinamento

sopra una realtà oggettiva che preesiste a qualsiasi valutazione umana.

Quello che si è fatto è stato mettere sul tavolo ex novo una

serie di diritti, i quali, senza un vincolo a un dato oggettivo come un

vincolo di dovere morale reciproco tra gli individui, potranno essere

spazzati via facilmente. Se è l’accordo a far nascere i diritti, potrà

essere sempre un accordo contrario a farli morire oppure una decisione

diversa che, a proprio piacimento, può dare un significato diverso ad

ognuno di di essi, per cui nessuno può escludere l’idea di far nascere

nuovi diritti sulla base dell’astrattezza decisionale dei singoli. Chi

ha, dunque, il diritto di vietare nuovi diritti?

Le democrazie moderne dotate di una Carta costituzionale sanciscono

delle libertà (libertà fondamentali o principi fondamentali) che

traggono la loro legittimità esclusivamente dalla coesistenza

all’interno della società di valori condivisi: la costituzione italiana è

frutto di un compromesso da cui si sono formalizzati i principi

fondanti della nuova Repubblica democratica. La Carta costituzionale è

appunto una carta; chi dà significato alle parole scritte sono gli

uomini che l’hanno redatta: una tale Costituzione non può avere valore

assoluto.

La validità di determinati principi si fonda sull’opinione

maggioritaria (o, comunque, ritenuta “generale”) della bontà e

dell’utilità di questi principi oppure vi è un valore oggettivo

intrinseco di tali principi?

In altre parole, una Carta costituzionale o una legge è sufficiente

che sia approvata a maggioranza da un’Assemblea costituente o da un

Parlamento nel rispetto delle procedure tecniche oppure, per essere

considerata giusta e rispettabile dovrebbero essere presi in

considerazione anche argomenti sostanziali, perfino di natura

metafisica? È un problema di legittimità e validità.

Un ulteriore problema riguarda le modalità con cui vengono fatti

rispettare questi principi, se una minoranza decide deliberatamente di

non aderirvi. Se non sono assoluti, lo Stato dovrebbe assumersi

l’obbligo di far obbedire i cittadini a quei principi che lo stesso

Stato ha fondato, e questo ci ricondurrebbe allo Stato etico che tanto

si cerca di osteggiare.

Lo Stato liberale per la sua laicità costitutiva, non possiede i

presupposti spirituali e valoriali, non può e non sarebbe in grado di

guidare i cittadini attraverso i mezzi della coercizione giuridica e del

comando autoritativo, se non rinunciando alla propria liberalità,

ricadendo così in quel totalitarismo da cui aveva cercato di svincolarsi

dopo la caduta dei regimi anche solo autoritari.

La conclusione che si prende valida è quella suggerita dal paradosso di Böckenförde: lo Stato liberale secolarizzato non può garantire i diritti sanciti nella sua Costituzione.

«Lo Stato liberale secolarizzato vive di presupposti che non è in

grado di garantire. Questo è il grande rischio che esso si è assunto

per amore della libertà»[1].

In realtà la laicità e la neutralità dello Stato non coincidono mai con l’assenza di principi.

Fintanto che lo Stato liberal-democratico al suo interno avrà una

coesione morale e sociale dei suoi cittadini, tenuti insieme dai

cosiddetti corpi intermedi, questo si terrà in vita, quando, invece,

tutto questo incomincerà a mancare, si cercherà di riportare un nuovo

collante che si fonderà sulla promessa di una utopia sociale di felicità

e benessere. E, infine, se verrà a mancare anche il benessere come si

manterrà questo Stato? Qui veniamo al punto. L’ordinamento in cui

viviamo è disgregante, perché è relativista, soggettivista e

individualista. Il benessere e la stabilità economica, tanto evidenti

durante gli anni ‘60 e ‘70, poi ancora pressoché mantenuti negli anni a

venire, sono stati messi in crisi nel XXI secolo.

Su quali basi può continuare a reggersi lo Stato? E quali diritti

dovranno essere efficacemente garantiti? In realtà, come suggerito

prima, lo Stato è fondato su dei principi. Anche se la società attuale è

disgregante, non è del tutto esatto dire che sia assente un piano

valoriale, ma vi subentra l’utopia ideologica che impone nuovi paradigmi

valoriali. Questa è una questione fondamentale, alla quale corrisponde,

inoltre, l’eterna lotta tra quelle che sono le filosofie del diritto

dominanti, ovvero giusnaturalismo e giuspositivismo. Un ulteriore

problema si pone nel differenziare la filosofia giusnaturalista

classica, avente origine dalla filosofia greca, in particolare quella

aristotelica, e dal diritto romano, purificati ed esaltati dalla morale

cristiana e dalla filosofia tomista, ed il giusnaturalismo moderno, a

partire da Ugo Grozio (1583-1645), Thomas Hobbes (1588-1679), Samuel von

Pufendorf (1632-1694), John Locke (1632-1704), Jean-Jacques Rousseau

(1712-1778) e Immanuel Kant (1724-1804). La differenza fondamentale tra

queste posizioni è che i teorici moderni del diritto naturale, al

contrario di quelli medievali, hanno voluto svincolarsi da concezioni

teologiche e religiose, esprimendo, con l’elemento natura, la negazione

di ogni ordine ontologico precostituito di origine divina, con

l’affermazione della libera soggettività umana quale unica fonte del

diritto.

Ambrogio Lorenzetti (1290-1348), Allegoria del Buon Governo (1338-1339)

Che fondamento hanno, dunque, le basi morali su cui si fonda il diritto naturale?

La tesi moderna maggioritaria fa coincidere la base morale con le

espressioni e percezioni soggettive della nostra mente che, a livello

generale, riproducono una convenzione sociale. Vizio e virtù non sono,

quindi, aspetti intrinseci del fatto, ma fattori estrinseci ad esso e

presenti solo nell’intelletto del soggetto, il quale, poi,

arbitrariamente li trasferirà sul fatto stesso. È la separazione tra «ciò che è» e «ciò che deve essere»,

divisione tra prescrizione e descrizione, tra fatto e valore del fatto,

ci stiamo riferendo alla cosiddetta «legge di Hume». È la separazione

del mondo fisico-empirico dalla metafisica. Se sono separati e se si fa

attribuire al mondo empirico l’oggettività e a quello metafisico la

soggettività, ossia l’opinabilità, si conclude che le norme morali non

hanno un fondamento oggettivo.

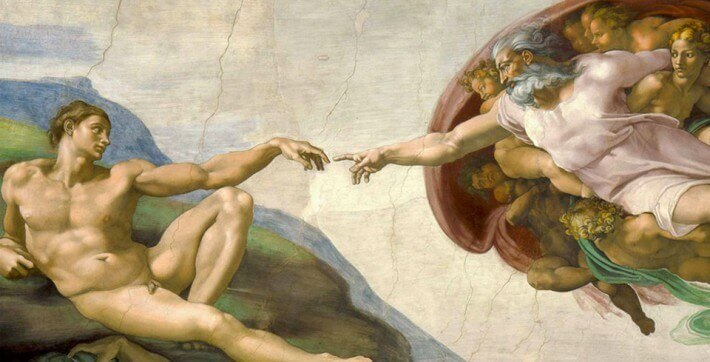

La tesi contraria, ed è quella che si sostiene, è che le norme morali derivano dalla descrizione della natura umana (dall’essentia entis, cioè dall’osservazione della realtà delle cose) che attraverso la ratio si

trasformerebbe in norma etica. La conoscenza dell’essenza dell’uomo

porta a conoscere i suoi fini, dunque i suoi doveri: l’essere

automaticamente si proietta verso il dover essere. In altre parole, non è

la volontà arbitraria dell’uomo a stabilire i suoi fini, ma è la sua

stessa natura che l’uomo può razionalmente comprendere e successivamente

può volontariamente mettere in azione (o anche non mettere) in

conformità ai fini. La realtà oggettiva delle cose presuppone un ordine

metafisico che ordina il mondo fisico, dunque anche l’uomo. Se nelle

creature irrazionali esiste un ordine di natura fisico-chimico, nelle

creature razionali si esprime nella legge morale divina. Ogni essere

umano sperimenta una tensione verso l’assoluto, la conoscenza e la

verità. Da qui proviene anche la qualità specifica dell’essere umano

come essere sociale volto alla cooperazione con gli altri esseri umani

per il bene comune.

Il bene e il male sono categorie

concettuali comprensibili con il retto uso della ragione, non si basano

su presupposti soggettivi: possono anche essere intuizioni colte dagli

stati d’animo, dalle emozioni e dai sentimenti, ma la comprensione e la

verifica avviene tramite un atto di ragione ed un atto di Fede che si

può razionalmente comprendere. È l’accordo assoluto tra Fede e ragione,

dove la prima è ampliamento ed approfondimento della seconda: la persona

di Fede è più profondamente ragionevole di chi ne è privo, anche in

campo etico e politico-giuridico, perché, giova ricordarlo, la politica,

di cui il diritto è elemento eminente, è parte dell’etica, che, a sua

volta, discende dalla metafisica.

Se l’istintività nella morale viene fatta passare come genuina, un

agire che asseconda le nostre pulsioni e morbidezze d’animo

(irrazionali) sarà erroneamente percepito come buono e giusto. Ci sono

istinti razionalmente comprensibili come, ad esempio, la conservazione

della vita, per cui appunto si obbedisce al comandamento «non uccidere».

È sicuramente contraddittoria la considerazione di Hobbes: «fintanto

che gli uomini vivono nello stato di natura bene e male sono solo nomi,

solo nomi che significano i nostri appetiti e le nostre avversioni»[2].

Lo stato di natura prefigurato da Hobbes è uno stato di bestialità,

contrariamente a quello di Rousseau, che considera questa natura come

perfetta, pienamente genuina, assente di peccato originale. Su queste

due concezioni opposte dello stato di natura si fonda ideologicamente

ogni teoria politica moderna. Dall’Essere ciò che si deve Essere si è

passati dall’Essere ciò che piace o, come direbbe Hobbes, ciò che piace

al sovrano, dunque al potere politico costituito. Per Rousseau bisogna

Essere ciò che utopicamente si crede l’Essere. Entrambe le

considerazioni sono assurde e irrazionali, perché non sono reali. L’uomo

non è una bestia, ma non è neanche un essere perfetto.

È il fallimento del razionalismo; proprio l’Illuminismo, con il suo

mito razionalista e la sua pretesa rivoluzionaria, ha condotto al

rovesciamento dei suoi presunti fondamenti.

Uno di questi fondamenti è il relativismo secondo cui la verità

morale non esiste, ma esistono più verità (è uso comune affermare: «non

ci sono fatti, ma solo interpretazioni», vale a dire «la tua idea vale

quanto la mia») e come tali devono essere chiamate opinioni. Tutte le

opinioni hanno diritto di essere espresse, tranne quella che afferma che

la verità sull’uomo c’è ed è conoscibile a noi. Segue questo filone il

soggettivismo. Se non vi è una verità, ogni persona ha la sua verità e

così anche la sua morale, solo così si possono elevare a diritto i

desideri, i vizi e i piaceri di ciascuno e via via riconoscere come beni

pubblici le verità dei singoli.

Abraham Bosse (1604-1676), incisione del Frontespizio del Leviatano di Thomas Hobbes (1651)

I desideri allora diventano assoluti, perché svincolati da un dato

oggettivo, che li possa giudicare; insindacabili, perché l’autore ultimo

delle verità morali è l’uomo stesso. Per l’uomo post-moderno è

“eretico” affermare che la verità morale e la legge naturale siano

qualcosa di inscritto nel cuore degli uomini, nella loro stessa natura,

da un’entità divina superiore alla materialità umana, ma che può essere

razionalmente compresa e a cui ci si può adeguare.

Vi è poi l’ideale democratico, secondo lo spirito di Rousseau: la

“verità” va messa ai voti e sarà la maggioranza a stabilire ciò che è

meglio per tutti. Se è la maggioranza ad avere in mano la verità, o

forse così è bene farglielo credere, poi poco importa se il popolo oggi

sia facilmente manovrabile nei suoi orientamenti e nelle sue

convinzioni, allora anche chi lo rappresenta non potrà che varare leggi

giuste e condivise. In questo vi è una menzogna più o meno velata,

perché sempre di più molte leggi sui principi non negoziabili sono

frutto di un’oligarchia tecnocratica, le cui idee non sono certo quelle

della base popolare.

Non di meno è opinione comune considerare che se un comportamento è

diffuso, questo allora è normale, se è normale è buono, se è buono deve

essere legittimato. È un aspetto fenomenologico che ha decisamente

origine da quel filone positivista ottocentesco, dove è la prassi che

indica la direzione da seguire. Dall’affermare che è normale ciò che è

diffuso, il passo è breve per affermare come norma anche l’eccezione che

socialmente può diventare diffusa (il caso particolare che fa saltare

la regola generale; in ciò il pensiero radicale ha fatto scuola).

La morale diventa un’enorme fabbrica che produce in continuazione

desideri, sogni e utopie. Negli ultimi anni tale fabbrica produce così

tanto e velocemente che il diritto fa fatica a stare al passo con le sue

leggi, ma questo è logico, perché il diritto è frutto di un artificio

che risiede nella volontà arbitraria dell’ideologia politica. Il diritto

di oggi non si trova più nel Corpus iuris, nella scienza

giuridica, nelle consuetudini della nazione, bensì nelle pieghe del

pastrano dei nostri legislatori. E siamo ben oltre, perché le leggi non

le detta neanche più il Parlamento.

Avendo delineato a livello molto generale le basi del pensiero

moderno che condiziona il nostro ordinamento giuridico, c’è da

domandarsi se alla luce della complessità della nostra contemporaneità,

sia ancora lecito appellarsi ai presunti «diritti dell’uomo».

La conclusione che se ne trae è che l’uomo occidentale, inebriato

dalla cultura liberale e soggettivista e da un vero e proprio dogma dei

diritti umani, in realtà ha smarrito se stesso. Ha rinunciato a vivere e

persegue delle chimere. Il sogno americano della «ricerca della felicità» si è infranto. «L’uomo

veramente felice persegue la realizzazione di stati d’essere, non di

stati emotivi, vuole vivere in un mondo reale e non solo vivere le

impressioni appaganti che potrebbero venire da quello. Il piacere

sganciato dal dato reale è menzognero perché si richiama ad una realtà

che non c’è»[3].

Il diritto naturale ci obbliga ad essere. Un obbligo che non è fine a

se stesso, come avrebbe inteso Kant: devi perché devi. Un obbligo che

non nasce neppure da un capriccio di Dio e della Chiesa cattolica. Un

obbligo che è invece preludio di felicità. La strada del bene e della

felicità è già indicata nella nostra natura.

1 Ernst-Wolfgang Böckenförde, Diritto e secolarizzazione: dallo Stato moderno all’Europa unita, Laterza, 2007 – pp. 226. L’Autore è un ex giudice della Corte Costituzionale tedesca, docente di diritto costituzionale e filosofia del diritto.

2 Thomas Hobbes, Leviatano, capitolo XV.

3 T. Scandroglio, La teoria neoclassica sulla legge naturale di Germain Grisez e John Finnis, G. Giappichelli Editore, Torino 2012.

Dalle «Catechesi» di san Cirillo di Gerusalemme, vescovo (Catech. 18, 23-25; PG 33, 1043-1047)

La Chiesa, cioè l`assemblea del popolo di Dio

La Chiesa senza dubbio è detta cattolica, cioè universale, per il fatto

che è diffusa ovunque dall`uno all`altro dei confini della terra, e

perché universalmente e senza defezione insegna tutti i dogmi che devono

giungere a conoscenza degli uomini, sia riguardo alle cose celesti, che

alle terrestri. La Chiesa si dice cattolica anche perché è destinata a

condurre tutto il genere umano, autorità e sudditi, dotti e ignoranti,

al giusto culto. E` cattolica, infine, perché cura e risana ogni genere

di peccati che si compiono per mezzo dell`anima e del corpo. Essa poi

possiede ogni genere di santità dell`agire, del parlare e anche quella

dei carismi più diversi. Con termine molto appropriato essa si chiama

Chiesa, vale a dire assemblea convocata, poiché riunisce tutti e li

raccoglie in unità, come dice il Signore nel Levitico: E convoca tutta

l`assemblea davanti alla porta del convegno (cfr. Lv 8, 3). E`

certamente cosa degna di nota che questo termine «convoca» sia adoperato

per la prima volta nella Scrittura proprio in questo passo, dove si

legge che il Signore costituisce Aronne sommo sacerdote. E nel

Deuteronomio Dio dice a Mosé: Convoca il popolo, e io farò loro udire le

mie parole, perché imparino a temermi (cfr. Dt 4, 10). Del nome chiesa

fa pure nuovamente menzione quando, riguardo alle tavole, dice: E in

esse vi erano scritte tutte le parole che il Signore aveva promulgato

per voi sul monte, in mezzo al fuoco, nel giorno della chiesa (cfr. Dt

10, 4), cioè dell`assemblea convocata, come se dicesse più apertamente:

«Nel giorno in cui, chiamati dal Signore, siete stati riuniti». Anche il

salmista dice: «Ti loderò, Signore, nella grande assemblea, ti

celebrerò in mezzo a un popolo numeroso» (Sal 34, 18). Prima il salmista

aveva già cantato: «Benedite Dio nelle vostre assemblee, benedite il

Signore, voi della stirpe di Israele» (Sal 67, 27). Dalle genti il

Salvatore edificò una seconda santa Chiesa, la nostra di cristiani,

riguardo alla quale disse a Pietro: «E su questa pietra edificherò la

mia Chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa» (Mt

16, 18). Ripudiata infatti quella chiesa, che era l`unica ad esistere in

Giudea, in seguito per tutto il mondo si moltiplicano le chiese di

Cristo, delle quali è stato detto nei salmi: «Cantate al Signore un

canto nuovo, la sua lode nell`assemblea dei fedeli» (Sal 149, 1). A

questi Giudei il profeta si rivolse con espressioni consimili: «Io non

mi compiaccio di voi, dice il Signore degli eserciti», e subito

soggiunge: «Per questo dall`oriente all`occidente grande è il mio nome

fra le genti» (Ml 1, 10-11). A riguardo di questa stessa santa Chiesa

cattolica, scrive Paolo a Timoteo: «Perché tu sappia come comportarti

nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno

della verità» (1 Tm 3, 14).

.png)